1. 系统移植

1. 嵌入式Linux构成与移植概述

- 嵌入式Linux移植定义: 移植就是将Bootloader的源代码、Linux内核源代码、文件系统中用户态程序代码根据硬件做少量修改,使其能够在目标硬件平台上运行起来的过程。

- Linux内核功能及本质:

2. Bootloader定义及重要性

- 定义: Bootloader是在操作系统内核运行之前运行,初始化硬件设备、建立内存空间映射,从而将系统的软硬件环境带到一个合适状态,以便为最终调用操作系统内核准备好正确的环境。

- 为什么需要Bootloader:

- 在嵌入式系统中,Bootloader是一段短小的启动程序,因为没有BIOS那样的固件程序,因此整个系统的加载启动任务就完全由Bootloader来完成。

- 使Linux内核可以在系统主存中跑起来,系统必须符合Linux内核启动的必要条件。

3. Bootloader、Kernel、应用程序之间的关系

- Bootloader:

- 硬件上电后跳到固定位置执行相应代码

- 初始化相应的硬件设备

- 加载操作系统内核代码到内存

- 跳到内核代码起始位置执行

- Kernel (uImage):

- 内核自解压 (uImage)

- 初始化相应的硬件设备

- 初始化静态编译进内核的驱动模块

- 挂载根文件系统

- 直接执行第一个用户空间程序

- 第一个用户空间程序: 配置用户环境和执行服务进程

2. 开发板烧写并启动(先对emmc进行分区,了解整个系统在emmc上的启动过程)

1. emmc分区布局

1

2

3

4

| 0M - 1M(0x80) : Bootloader (U-Boot)

1M - 65M(0x20800) : Kernel (uImage + dtb)

65M - 819M : RootFS (ext4)

819M - 末尾 : 其他数据

|

2. 假设当前通过软件烧录uboot后启动在uboot中,(uboot支持emmc操作)

- 查看emmc信息

mmc list / mmc dev 0 / mmc info

- 按需擦除数据

- 分区(help fdisk)

- fdisk [part table counts] start:length….

fdisk 2 3 0x100000:0x4000000 0x4100000:2f200000 0x33300000:0 // 从bootloader地址之后开始分区的话

- 通过uboot中的 loadaddr 和 bdinfo 查看DRAM信息, 然后重新烧写uboot

tftp 0x48000000 ubootpak.bin

- Bytes transferred = 342960 (53bb0 hex)

update_mmc 2 2ndboot 0x48000000 0x200 53bb0

- 重启进入uboot

- Linux内核烧写

tftp 48000000 uImagemmc write 48000000 0x800 0x3000 (写入的扇区位置和数量)

3. 配置NFS服务器

3. U-boot源码分析

1. U-boot

- U-Boot(Universal Boot Loader)是一个开源、跨平台的 Bootloader,主要用于嵌入式系统启动。它独立于操作系统,运行在裸机环境,支持多种 CPU 架构(ARM、PowerPC、MIPS、x86 等)和操作系统(Linux、VxWorks 等)。

- 特点:模块化设计,易于移植;支持多种存储、外设和网络协议;提供丰富的命令行操作。

2. U-boot编译

- 清理环境(防止残留配置):

- 加载目标板默认配置:

- 可选修改配置(菜单界面):

- 编译(指定交叉编译器):

- make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j$(nproc)

- 查看产物:

- u-boot:ELF 格式,可调试,为可执行的ELF格式文件。

ubootpak.bin为u-boot通过objcopy转换得到的二进制文件(用于烧写)。- u-boot-dtb.bin:带设备树版本(部分平台)。

3. 入口点文件分析

编译链接过程 (make V=1)

当执行 make V=1 时,可以看到详细的编译链接过程。例如:

make -f scripts/Makefile.build obj=examples/standalone arm-cortex_a9-linux-gnueabi-ld -pte --gc-sections -Bstatic -Ttext 0x43C0000 -o u-boot u-boot.lds arch/arm/cpu/slsiap/start.o --start-group arch/arm/cpu/slsiap/built-in.o arch/arm/cpu/slsiap/s5p6818/built-in.o arch/arm/cpu/slsiap/s5

这里关键的是 -Ttext 0x43C0000 -o u-boot u-boot.lds,它指定了U-boot的起始地址和链接脚本。

u-boot.lds 链接脚本

链接脚本定义了U-boot各段在内存中的布局。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

| . = 0x00000000;

. = ALIGN(4);

.rodata : { *(SORT_BY_ALIGNMENT(SORT_BY_NAME(.rodata))) }

.data : { }

.text :

{

*(.__image_copy_start)

arch/arm/cpu/slsiap/s5p6818/start.o (.text*)

arch/arm/cpu/slsiap/s5p6818/vectors.o (.text*)

*(.text*)

}

|

. = 0x00000000;: 指定代码的加载起始地址为0x00000000 (通常是内存或Flash的起始地址)。arch/arm/cpu/slsiap/s5p6818/start.o (.text*): 这表明start.o文件中的.text段(代码段)是U-boot的第一个执行部分。

start.S (入口点汇编文件)

start.o是由start.S汇编文件编译而来,其中包含了U-boot的真正入口点。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

| .globl _start

_start:

b reset // 跳转到reset函数

ldr pc, _undefined_instruction

ldr pc, _software_interrupt

ldr pc, _prefetch_abort

ldr pc, _data_abort

ldr pc, _not_used

ldr pc, _irq

ldr pc, _fiq

|

_start: 这是U-boot的入口点符号。b reset: 上电后CPU执行的第一个指令,直接跳转到reset函数。reset函数是U-boot初始化过程的起点。

4. U-boot启动过程

阶段一: 最底层初始化 (汇编代码)

U-Boot 启动的第一阶段:从复位到 C 运行环境

- 异常向量表设置

- CPU 模式切换

- 缓存与 MMU 初始化

- 代码重定位

- BSS 段清零

- 栈和全局数据结构(gd)初始化

- 跳转到 board_init_f()(进入 C 语言环境)

start.S主要代码分析:

- 异常向量表设置

ARM 处理器上电后,从 0x00000000 开始取指(或由 VBAR 指定的基地址),所以必须先建立异常向量表。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

| .globl _stext

_stext:

b reset @ 复位时跳到 reset

ldr pc, _undefined_instruction

ldr pc, _software_interrupt

ldr pc, _prefetch_abort

ldr pc, _data_abort

ldr pc, _not_used

ldr pc, _irq

ldr pc, _fiq

|

定义 _stext 作为代码的起始地址

ARM 异常类型:reset, undefined, SWI, prefetch abort, data abort, IRQ, FIQ

- 通过 ldr pc, xxx 跳转到对应处理函数地址

- 这一步的目的:保证 CPU 出现异常不会直接崩溃,有跳转入口。

- ARM 架构规定,当某种异常发生时,硬件会自动做两件事:

- 切换到对应的异常模式(如 Supervisor、IRQ、FIQ)。

- 把 PC 设置到异常向量表的固定偏移地址(通常是 0x00000000 或者 VBAR 里的值)。

- 例如:

- 发生 Reset → PC = 0x00000000 → 执行 b reset

- 发生 Undefined → PC = 0x00000004 → 执行 ldr pc, _undefined_instruction

- 发生 IRQ → PC = 0x00000018 → 执行 ldr pc, _irq

b handler 是 相对跳转,需要 handler 在当前 32MB 范围内。

ldr pc, _xxx 是 绝对跳转,通过取一个常量地址,可以跳到 U-Boot 任意地方。

这样设计是为了灵活,后面如果重定位代码,这个表不用改,直接改 _xxx 变量的值。

- reset:从复位到基本初始化

reset 是启动的第一个执行函数,主要工作:

- 保存启动参数

- 切换到 SVC 模式

- 关闭看门狗

- 初始化 CPU 关键寄存器

- 如果需要,跳到低级硬件初始化

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

| reset:

bl save_boot_params @ 保存启动参数(调用 save_boot_params 函数,保存启动时的参数)

/* 切换到 SVC32 模式 */

mrs r0, cpsr @ 读取当前的 CPSR(Current Program Status Register,当前程序状态寄存器)

bic r0, r0, #0x1f @ 清除 CPSR 中的模式字段(低 5 位)以准备切换模式

orr r0, r0, #0xd3 @ 设置 CPSR 的模式为 SVC 模式 (SVC32),并禁用所有中断

msr cpsr, r0 @ 将修改后的 CPSR 写回,切换到 SVC 模式并禁用中断

/* 禁用看门狗 */

ldr r0, =0xC0019000 @ 加载看门狗控制寄存器的地址(地址是 0xC0019000)

mov r1, #0 @ 将寄存器 r1 设置为 0,表示禁用看门狗

str r1, [r0] @ 将 r1 的值(0)存储到看门狗控制寄存器,禁用看门狗

#ifndef CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT

bl cpu_init_cp15 @ 调用 cpu_init_cp15 函数,关闭 MMU、清除缓存等

bl cpu_init_crit @ 调用 cpu_init_crit 函数,执行板级低级初始化,如 PLL 和 DDR 配置

#endif

|

关键点:

- cpsr 切换 CPU 模式为 SVC(超级用户模式),同时关中断

- 关闭看门狗,避免启动过程中被复位

- cpu_init_cp15:处理 CP15 寄存器,关闭 MMU,invalidate I/D cache

- cpu_init_crit:执行板级初始化(比如 DRAM 控制器),确保后面可以使用内存

- 代码重定位(Relocation)-> 如果平台 开启 CONFIG_RELOC_TO_TEXT_BASE

很多 ARM 平台启动时,U-Boot 最初加载在 NOR Flash 或 SRAM,执行地址并不是最终运行地址。

为了能正确访问全局变量、函数指针,必须把 U-Boot 拷贝到 DRAM 的 TEXT_BASE。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

| relocate_to_text:

adr r0, _stext @ 获取当前代码位置(即 _stext 地址),并将其存入寄存器 r0

ldr r1, TEXT_BASE @ 加载目标地址(TEXT_BASE,即代码重定位后存放的位置)

cmp r0, r1 @ 比较当前代码地址(r0)与目标地址(r1)

beq clear_bss @ 如果当前地址已经是目标地址,则跳转到 clear_bss,避免重复搬迁

ldr r2, _bss_start_ofs @ 加载 BSS 段起始地址的偏移量(_bss_start_ofs)

add r2, r0, r2 @ 计算拷贝结束地址(当前地址 + BSS 段的偏移量)

copy_loop_text:

ldmia r0!, {r3-r10} @ 从 r0(当前代码地址)加载 8 个寄存器的内容,并将 r0 地址增加 8 字节

stmia r1!, {r3-r10} @ 将加载的寄存器内容存储到 r1(目标地址),并将 r1 地址增加 8 字节

cmp r0, r2 @ 比较当前地址(r0)与拷贝结束地址(r2)

ble copy_loop_text @ 如果 r0 小于等于 r2,说明还没有到达结束地址,继续拷贝

ldr r1, TEXT_BASE @ 重新加载目标地址 TEXT_BASE

mov pc, r1 @ 跳转到 DRAM 中的 TEXT_BASE 继续执行

|

- 比较当前执行地址和目标地址(TEXT_BASE)

- 如果不一样,循环拷贝整个 U-Boot 代码段

- 最后 mov pc, r1,跳转到 DRAM 里的代码继续执行

- 清空 BSS 段

BSS 段用于存放未初始化的全局变量,必须清零。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

| clear_bss:

ldr r0, _bss_start_ofs @ 加载 BSS 段的起始偏移地址

ldr r1, _bss_end_ofs @ 加载 BSS 段的结束偏移地址

ldr r4, TEXT_BASE @ 加载 TEXT_BASE 地址

add r0, r0, r4 @ 计算实际的 BSS 段起始地址(BSS 起始地址 + TEXT_BASE)

add r1, r1, r4 @ 计算实际的 BSS 段结束地址(BSS 结束地址 + TEXT_BASE)

mov r2, #0 @ 设置 r2 为 0,准备清空 BSS 段

clbss_l:

str r2, [r0] @ 将 0 存储到 BSS 段中的当前地址

add r0, r0, #4 @ 移动到下一个 4 字节地址(每次清 4 字节)

cmp r0, r1 @ 比较当前地址(r0)与 BSS 结束地址(r1)

bne clbss_l @ 如果没有到达结束地址,继续清空 BSS 段

|

- 把 BSS 段所有字节清 0

- 避免后面 C 代码访问到脏数据

- 初始化栈和 GD(global data)结构

C 代码需要栈,U-Boot 还需要 gd_t 全局数据结构保存运行状态。

1

2

3

4

5

| ldr sp, =(CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR) @ 设置栈指针 sp 为初始化的栈地址(CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR)

bic sp, sp, #7 @ 确保栈指针 sp 8 字节对齐,清除 sp 的最低三位

sub sp, #GD_SIZE @ 给全局数据(GD)预留空间,调整栈指针,分配 GD 所需的内存

bic sp, sp, #7 @ 再次确保栈指针 8 字节对齐

mov r9, sp @ 将栈指针保存到 r9,r9 将作为全局数据(GD)的基地址

|

- CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR:通常是 DRAM 高地址(安全)

- GD_SIZE:U-Boot 的全局数据结构

- r9(IP 寄存器)专门存放 gd 指针

- board_init_f函数执行,跳转到 board_init_f 所在的board_f.c 文件中

board_init_f 阶段

- 运行位置:Flash 或 SRAM(未 relocation 前)

- 作用:

- 初始化 PLL/时钟。

- 初始化 DDR 控制器(重点)。

- 初始化 串口(用于输出 early log)。

- 计算 relocation 参数:

- gd->relocaddr:U-Boot 在 DRAM 的目标地址。

- gd->start_addr_sp:新的栈顶地址(在 DRAM)。

- gd->new_gd:新全局数据区域(DRAM)。

- 调用 jump_to_copy() → relocate_code()。

relocate_code 阶段

- 运行位置:仍然在 Flash/SRAM(搬家前)。

- 作用:

- 将 .text、.data 从 当前位置 复制到 gd->relocaddr(DRAM)。

- 清空 .bss 段(DRAM)。

- 切换栈到 DRAM(sp = gd->start_addr_sp)。

- 跳转到 board_init_r 的地址(现在在 DRAM 中)。

这一步才是真正把 U-Boot 搬到 DRAM 并切换执行位置。

- board_init_r函数执行,跳转到 board_init_r 所在的board_r.c 文件中

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

| void main_loop(void)

{

const char *s;

modem_init();

cli_init();

run_preboot_environment_command();

s = bootdelay_process();

autoboot_command(s);

cli_loop();

}

|

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

| int cli_simple_run_command(const char *cmd, int flag)

{

char cmdbuf[CONFIG_SYS_CBSIZE];

char *token;

char *sep;

char finaltoken[CONFIG_SYS_CBSIZE];

char *str = cmdbuf;

char *argv[CONFIG_SYS_MAXARGS + 1];

int argc, inquotes;

int repeatable = 1;

int rc = 0;

debug_parser("[RUN_COMMAND] cmd[%p]=\"", cmd);

if (DEBUG_PARSER) {

puts(cmd ? cmd : "NULL");

puts("\"\n");

}

clear_ctrlc();

if (!cmd || !*cmd)

return -1;

if (strlen(cmd) >= CONFIG_SYS_CBSIZE) {

puts("## Command too long!\n");

return -1;

}

strcpy(cmdbuf, cmd);

debug_parser("[PROCESS_SEPARATORS] %s\n", cmd);

while (*str) {

for (inquotes = 0, sep = str; *sep; sep++) {

if ((*sep == '\'') &&

(*(sep - 1) != '\\'))

inquotes = !inquotes;

if (!inquotes &&

(*sep == ';') &&

(sep != str) &&

(*(sep - 1) != '\\'))

break;

}

token = str;

if (*sep) {

str = sep + 1;

*sep = '\0';

} else {

str = sep;

}

debug_parser("token: \"%s\"\n", token);

process_macros(token, finaltoken);

argc = cli_simple_parse_line(finaltoken, argv);

if (argc == 0) {

rc = -1;

continue;

}

if (cmd_process(flag, argc, argv, &repeatable, NULL))

rc = -1;

if (had_ctrlc())

return -1;

}

return rc ? rc : repeatable;

}

|

核心为:

- 调用命令处理函数:根据 argv[0] 查找命令表 cmd_tbl_t, 找到后调用对应的执行函数,比如 do_bootm()

- cmd_process(flag, argc, argv, &repeatable, NULL)

cmdtp = find_cmd(argv[0]); /* Look up command in command table */

for (cmdtp = table;

cmdtp != table + table_len;

cmdtp++) {

if (strncmp (cmd, cmdtp->name, len) == 0) {

if (len == strlen (cmdtp->name))

return cmdtp; /* full match */

cmdtp_temp = cmdtp; /* abbreviated command ? */

n_found++;

}

}

- if (argc > cmdtp->maxargs) /* found - check max args */

- rc = cmd_call(cmdtp, flag, argc, argv); /* If OK so far, then do the command */

- // 直接调用命令函数指针,相当于执行 do_bootm(cmdtp, flag, argc, argv)

- result = (cmdtp->cmd)(cmdtp, flag, argc, argv);

U-Boot bootm 命令流程解析

bootm 命令是 U-Boot 用来启动 Linux 内核或其他操作系统映像的入口命令。内部核心是 do_bootm(),它会依次执行几个状态,每个状态对应不同的操作。

1

2

3

4

5

6

7

| do_bootm()

└─> do_bootm_states()

├─ BOOTM_STATE_START

├─ BOOTM_STATE_FINDOS

├─ BOOTM_STATE_FINDOTHER

├─ BOOTM_STATE_LOADOS

└─ BOOTM_STATE_OS_GO

|

- BOOTM_STATE_START → bootm_start()

- 初始化启动上下文 (bootm_headers 等结构体)。

- 检查镜像类型(uImage、FIT、Legacy 等)。

- 验证镜像合法性(如 magic number、checksum)。

- 确定后续加载流程是否需要解压。

关键点:

- 这里是整个 bootm 流程的“起点”,决定后续镜像解析路径。

- 如果启动 FIT 镜像,还会解析 FIT 描述符。

- BOOTM_STATE_FINDOS → bootm_find_os() → boot_get_kernel()

- 找到操作系统内核镜像在内存中的位置。

- 设置内核映像地址(image->load)和类型。

- 对不同内核格式(zImage、uImage)做处理:

- uImage:提取 header,获取 load address。

- zImage:直接获取 load 地址,通常包含自解压代码。

关键点:

- 这个阶段不执行实际加载,只是确定内核在哪,大小是多少。

- 对于 FIT 镜像,会解析 kernel 节点及其 load 地址。

- BOOTM_STATE_FINDOTHER → bootm_find_other()

- 查找其他启动必需镜像:

- ramdisk(initrd/initramfs)

- FDT(Device Tree Blob,硬件描述)

- 根据镜像类型和配置设置内存地址。

- 为内核启动准备参数。

关键点:

- 确保内核启动时能够找到根文件系统和硬件信息。

- FIT 镜像会在这里解析 DTB 节点、ramdisk 节点。

- BOOTM_STATE_LOADOS → bootm_load_os() → decomp_image()

- 将内核镜像从存储介质(flash、SD、TFTP 等)加载到内存。

- 如果内核是压缩的(如 gzip/zImage/uImage),调用 decomp_image() 解压到目标地址。

- 同时加载 ramdisk 和 FDT 到内存指定位置。

关键点:

- 这里是真正把内核和相关资源搬到内存执行区的步骤。

- decomp_image() 内部处理压缩算法和解压回调。

- BOOTM_STATE_OS_GO → bootm_os_get_boot_func() → 跳转内核

- 获取内核启动入口(kernel_entry)。

- 根据内核类型和架构,设置启动参数(如 ATAGs、FDT 指针、ramdisk 地址)。

- 调用函数指针,真正跳转到内核执行。

关键点:

- U-Boot 在这里退出,CPU 权限切换到内核环境。

- 后续流程由内核接管。

- 初始化本阶段要使用的硬件设备。

- 检测系统内存映射。

- 将内核映像和根文件系统映像从Flash读到RAM空间。

- 为内核设置启动参数。

- 调用内核。

系统上电后的完整流程 (示意):

系统上电 -> 设置为SVC工作模式 -> 关闭看门狗 -> 清空CACHE -> 禁止MMU -> 清空BSS段 -> 一系列硬件的初始化 -> 执行bootcmd中的命令 (加载linux内核) -> 设置为SVC工作模式 -> 检查CPUid是否支持 -> 创建页表 -> 开启MMU -> 创建子线程 -> 子线程中挂载指定的根文件系统 -> 启动用户空间1号进程 -> 开启后续用户空间进程 -> 启动一个shell -> 用户可以输入命令

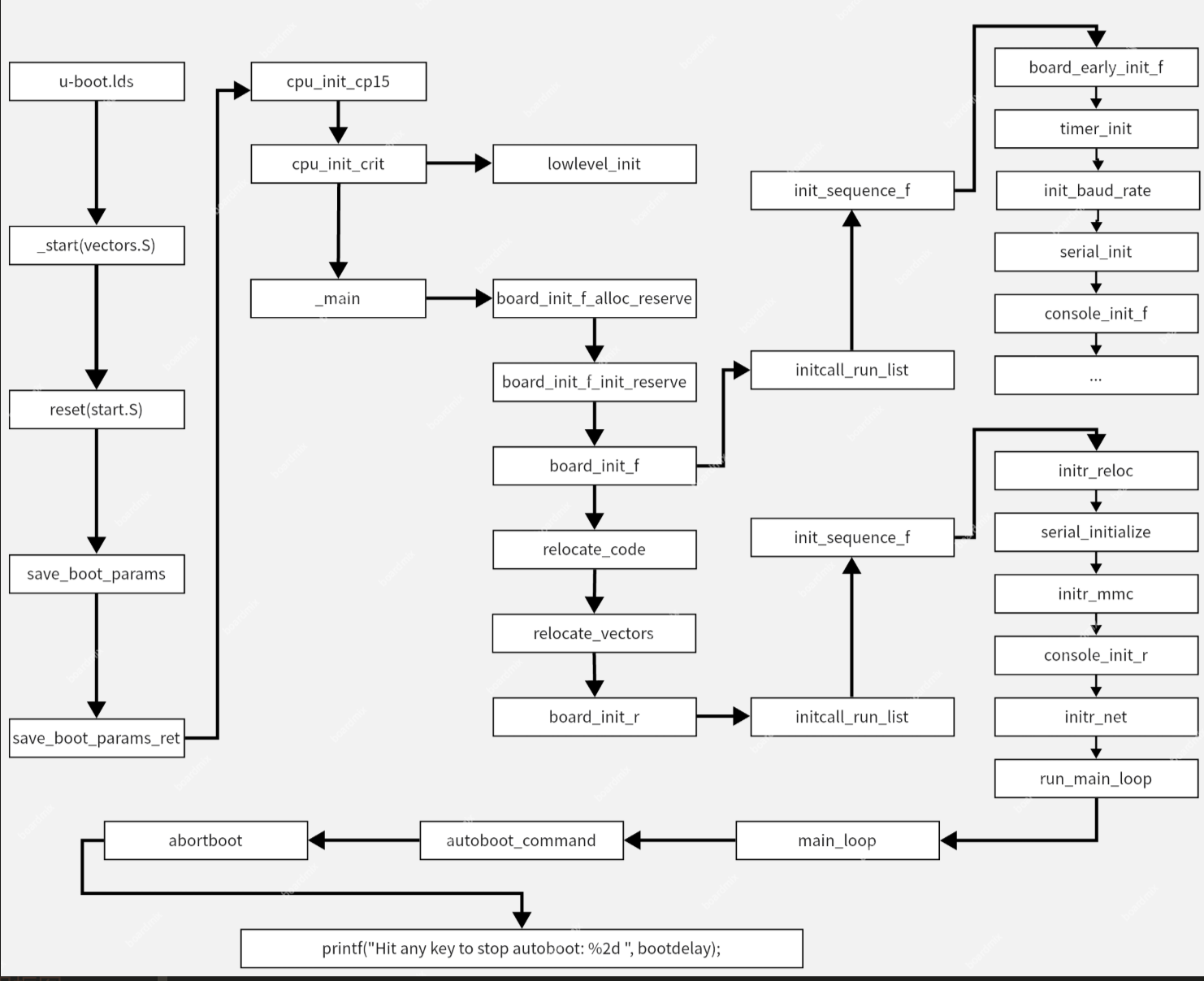

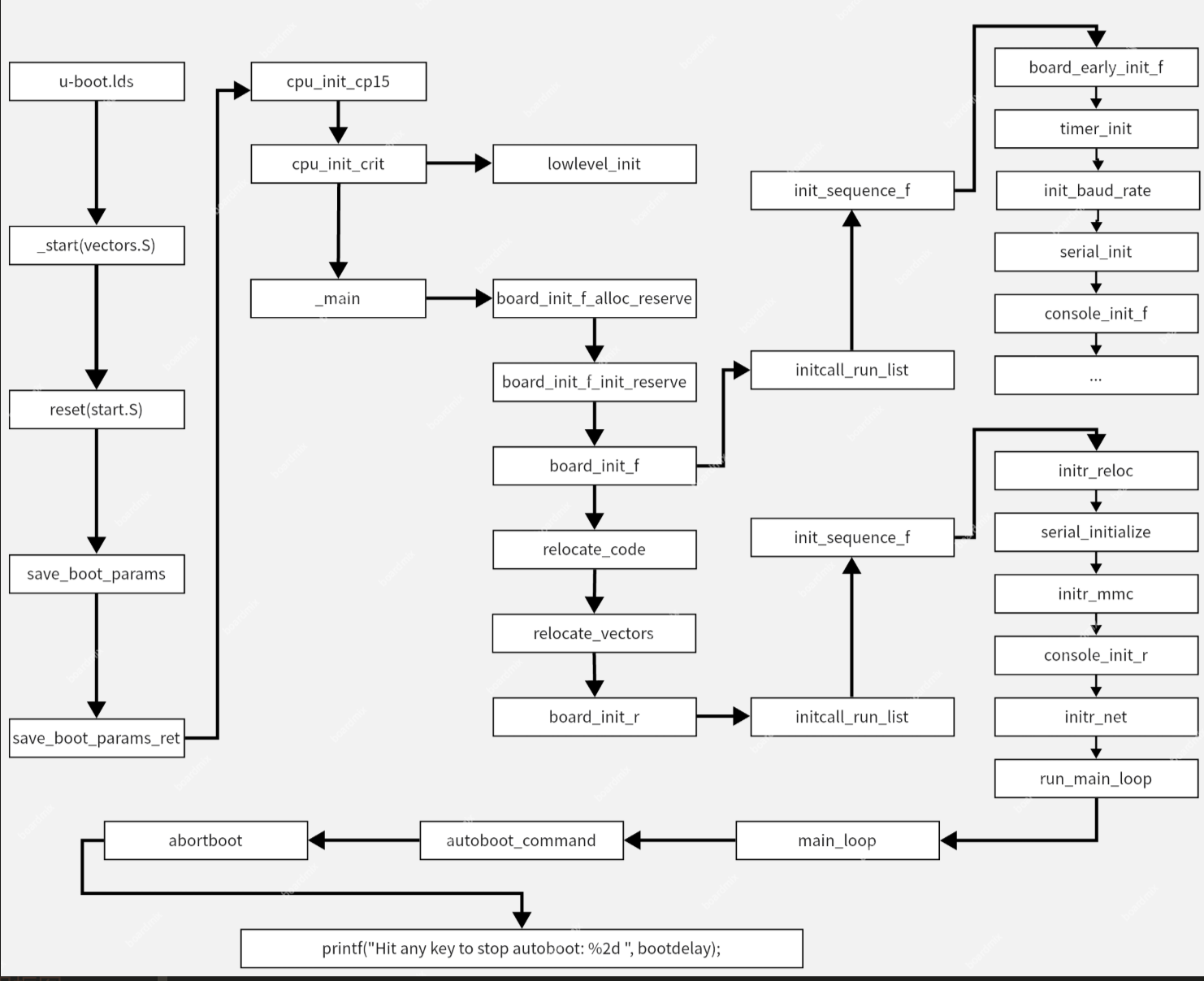

imx6ull Uboot 启动详细函数调用流程

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

| u-boot:启动详细的代码调用流程

u-boot.lds:(arch/arm/cpu/u-boot.lds)

|-->_start:(arch/arm/lib/vectors.S)

|-->reset(arch/arm/cpu/armv7/start.S)

|-->save_boot_params(arch/arm/cpu/armv7/start.S)

|-->save_boot_params_ret(arch/arm/cpu/armv7/start.S)

|-->cpu_init_cp15(arch/arm/cpu/armv7/start.S)

|-->cpu_init_crit(arch/arm/cpu/armv7/start.S)

|-->lowlevel_init(arch/arm/cpu/armv7/lowlevel_init.S)

|-->_main(arch/arm/lib/crt0.S)

|-->board_init_f_alloc_reserve(common/init/board_init.c)

|-->board_init_f_init_reserve(common/init/board_init.c)

|-->board_init_f(common/board_f.c)

|-->initcall_run_list(include/initcall.h)

|-->init_sequence_f[](common/board_f.c)

|-->board_early_init_f(board/freescale/mx6ull_toto/mx6ull_toto.c)

|-->timer_init(arch/arm/imx-common/timer.c)

|-->init_baud_rate(common/board_f.c)

|-->serial_init(drivers/serial/serial.c)

|-->console_init_f(common/console.c)

|-->...

|-->relocate_code(arch/arm/lib/relocate.S)

|-->relocate_vectors(arch/arm/lib/relocate.S)

|-->board_init_r(common/board_r.c)

|-->initcall_run_list(include/initcall.h)

|-->init_sequence_r[](common/board_f.c)

|-->initr_reloc(common/board_r.c)

|-->serial_initialize(drivers/serial/serial-uclass.c)

|-->serial_init(drivers/serial/serial-uclass.c)

|-->initr_mmc(common/board_r.c)

|-->mmc_initialize(drivers/mmc/mmc.c)

|-->mmc_do_preinit(drivers/mmc/mmc.c)

|-->mmc_start_init(drivers/mmc/mmc.c)

|-->console_init_r(common/console.c)

|-->interrupt_init(arch/arm/lib/interrupts.c)

|-->initr_net(common/board_r.c)

|-->eth_initialize(net/eth-uclass.c)

|-->eth_common_init(net/eth_common.c)

|-->phy_init(drivers/net/phy/phy.c)

|-->uclass_first_device_check(drivers/core/uclass.c)

|-->uclass_find_first_device(drivers/core/uclass.c)

|-->device_probe(drivers/core/device.c)

|-->device_of_to_plat(drivers/core/device.c)

|-->drv->of_to_plat

|-->fecmxc_of_to_plat(drivers/net/fec_mxc.c)

|-->device_get_uclass_id(drivers/core/device.c)

|-->uclass_pre_probe_device(drivers/core/uclass.c)

|-->drv->probe(dev)

U_BOOT_DRIVER(fecmxc_gem) = {

.name = "fecmxc",

.id = UCLASS_ETH,

.of_match = fecmxc_ids,

.of_to_plat = fecmxc_of_to_plat,

.probe = fecmxc_probe,

.remove = fecmxc_remove,

.ops = &fecmxc_ops,

.priv_auto = sizeof(struct fec_priv),

.plat_auto = sizeof(struct eth_pdata),

};

|-->fecmxc_probe(drivers/net/fec_mxc.c)

|-->fec_get_miibus(drivers/net/fec_mxc.c)

|-->mdio_alloc(drivers/net/fec_mxc.c)

|-->bus->read = fec_phy_read;

|-->bus->write = fec_phy_write;

|-->mdio_register(common/miiphyutil.c)

|-->fec_mii_setspeed(drivers/net/fec_mxc.c)

|-->fec_phy_init(drivers/net/fec_mxc.c)

|-->device_get_phy_addr(drivers/net/fec_mxc.c)

|-->phy_connect(drivers/net/phy/phy.c)

|-->phy_find_by_mask(drivers/net/phy/phy.c)

|-->bus->reset(bus)

|-->get_phy_device_by_mask(drivers/net/phy/phy.c)

|-->create_phy_by_mask(drivers/net/phy/phy.c)

|-->phy_device_create(drivers/net/phy/phy.c)

|-->phy_probe(drivers/net/phy/phy.c)

|-->phy_connect_dev(drivers/net/phy/phy.c)

|-->phy_reset(drivers/net/phy/phy.c)

|-->phy_config(drivers/net/phy/phy.c)

|-->board_phy_config(drivers/net/phy/phy.c)

|-->phydev->drv->config(phydev)

static struct phy_driver lan8710_driver = {

.name = "SMSC LAN8710/LAN8720",

.uid = 0x0007c0f0,

.mask = 0xffff0,

.features = PHY_BASIC_FEATURES,

.config = &genphy_config_aneg,

.startup = &genphy_startup,

.shutdown = &genphy_shutdown,

};

|-->genphy_config_aneg(drivers/net/phy/phy.c)

|-->phy_reset(需要手动调用)(drivers/net/phy/phy.c)

|-->genphy_setup_forced(drivers/net/phy/phy.c)

|-->genphy_config_advert(drivers/net/phy/phy.c)

|-->genphy_restart_aneg(drivers/net/phy/phy.c)

|-->uclass_post_probe_device(drivers/core/uclass.c)

|-->uc_drv->post_probe(drivers/core/uclass.c)

UCLASS_DRIVER(ethernet) = {

.name = "ethernet",

.id = UCLASS_ETH,

.post_bind = eth_post_bind,

.pre_unbind = eth_pre_unbind,

.post_probe = eth_post_probe,

.pre_remove = eth_pre_remove,

.priv_auto = sizeof(struct eth_uclass_priv),

.per_device_auto = sizeof(struct eth_device_priv),

.flags = DM_UC_FLAG_SEQ_ALIAS,

};

|-->eth_post_probe(net/eth-uclass.c)

|-->eth_write_hwaddr(drivers/core/uclass.c)

|-->...

|-->run_main_loop(common/board_r.c)

|-->main_loop(common/main.c)

|-->bootdelay_process(common/autoboot.c)

|-->autoboot_command(common/autoboot.c)

|-->abortboot(common/autoboot.c)

|-->printf("Hit any key to stop autoboot: %2d ", bootdelay);

|-->cli_loop(common/cli.c)

|

图示